慢性疲劳综合征的用药规律

2025-10-16 来源:医药卫生报 第六版:视界 浏览:21113 次

□徐百鸿 郗业奎 罗杨敏

笔者基于数据挖掘技术,分析第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师刘同坤治疗慢性疲劳综合征(CFS)的用药规律。笔者收集刘同坤2017年11月至2023年11月诊治的CFS门诊病例225例,运用中医传承计算平台进行药物频次、四气五味、归经、功效、关联规则及聚类分析,共涉及194味中药,使用频次高于40次的药物共有21味,前几味为甘草(191次)、黄芪(157次)、茯苓(132次)等;药味以甘、苦、辛为主,药性以温、寒、平为多,主要归脾经、肺经、心经、胃经、肝经、肾经;补虚类药物使用频次最高。关联规则分析得出“白术、党参-茯苓”“黄芪、半夏、黄芩-柴胡”等核心药物组合;聚类分析,主要为3类核心方,分别为Ⅰ类(茯苓、白术、黄芪、甘草、党参)、Ⅱ类(细辛、黄芪、柴胡、附子、甘草)、Ⅲ类(黄芪、白芍、柴胡、茯苓、半夏)。刘同坤重视脾胃在CFS发病中的关键作用,用药体现全面调节机体功能及辨证论治思想,其经验为临床治疗CFS提供了重要参考。

CFS是一种以长期且无法通过休息缓解的慢性病,以严重疲劳为主要特征,常伴有低热、咽喉痛、淋巴结肿大、肌肉酸痛、睡眠障碍、注意力不集中、情绪低落等多种躯体症状和精神症状。目前,CFS的确切病因尚未明确,可能与病毒感染、免疫系统异常、神经内分泌紊乱、心理社会因素等多种因素有关。流行病学研究结果显示,我国CFS患病率为12.54%,且在不同性别、地区、学段、年龄、调查场所、诊断标准、职业、身份的人群中存在差异,例如,男性与女性患病率分别为13.01%与14.21%;西部地区为15.27%,中部地区为14.80%,东部地区为10.09%,东北地区为14.84%等。此外,不同发表年份的研究所报告的CFS患病率亦受研究开展时间等因素影响而存在差异。

目前,CFS的西医治疗主要侧重于对症处理,疗效常有限且易伴明显的不良反应。相比之下,中医药在CFS治疗中展现出独特优势,可调节免疫功能、改善炎症状态,从而缓解CFS相关症状。中药治疗可显著改善患者疲劳程度,提高生活质量。此外,针灸、推拿等非药物疗法亦被证实能有效缓解CFS症状,提升患者生活质量。

刘同坤在CFS诊疗方面经验丰富。刘同坤秉承中医经典理论,临床选方用药精准严谨。笔者采用数据挖掘技术,系统分析刘同坤的临床经验,总结其组方用药规律,以期为中医药治疗CFS提供新的理论与经验支持。

资料与方法

数据收集 笔者选取刘同坤2017年11月至2023年11月CFS患者的门诊病历为研究对象,通过医院电子病历系统收集病历资料。

诊断标准 依据《美国CDC慢性疲劳综合征诊断标准》,CFS诊断基于患者持续疲劳及至少4种伴随症状,并排除其他可能引起类似症状的疾病。

纳入病例标准 符合上述CFS诊断标准者;病历资料完整,包括一般信息、诊断信息、方药记录完整者。

排除病例标准 排除甲状腺功能异常、贫血、恶性肿瘤、慢性肝肾功能异常患者。

数据处理 笔者将225份病历数据录入中医传承计算平台,进行数据“清洗”,纠正录入错误,确保数据准确真实,避免重复与信息错漏。药物名称参照《中医药学名词》进行规范统一。

数据分析 笔者利用中医传承计算平台进行药物频次、四气五味、归经、功效分布统计,并进行关联规则分析与聚类分析,进行归纳总结。

结果

用药频次

高频药物:在225份病历中,共出现194味中药,使用频次高于40次的药物共21味,依次为:甘草(191次)、黄芪(157次)、茯苓(132次)、白术(120次)、柴胡(108次)、半夏(103次)、党参(100次)、白芍(99次)、黄芩(90次)、干姜(88次)、桂枝(86次)、牡蛎(78次)、大枣(69次)、川芎(61次)、陈皮(58次)、龙骨(57次)、当归(55次)、泽泻(49次)、细辛(48次)、枳壳(48次)、附子(45次)。

药物类别:使用频次较高的药物以补虚药为主,如黄芪、党参、当归、熟地等,此类药物具补气、补血、滋阴之功,有助于改善患者体质及疲劳症状;其次为理气药,如柴胡、陈皮、枳壳等,可调节气机,改善消化功能及情绪状态;另外,还包括清热药、利水渗湿药、活血化瘀药等类别。

药物性味归经

对194味中药的性味归经进行统计,以雷达图展示频次分布。结果显示:刘同坤治疗CFS所用中药,药味以甘、苦、辛为主,药性以温、寒、平为主,主要归脾经、肺经、心经、胃经、肝经、肾经。在225份病历中,药物的功效频次统计结果显示,补虚类药物使用频次最高,其次为解表类、利水渗湿类等。

关联规则分析

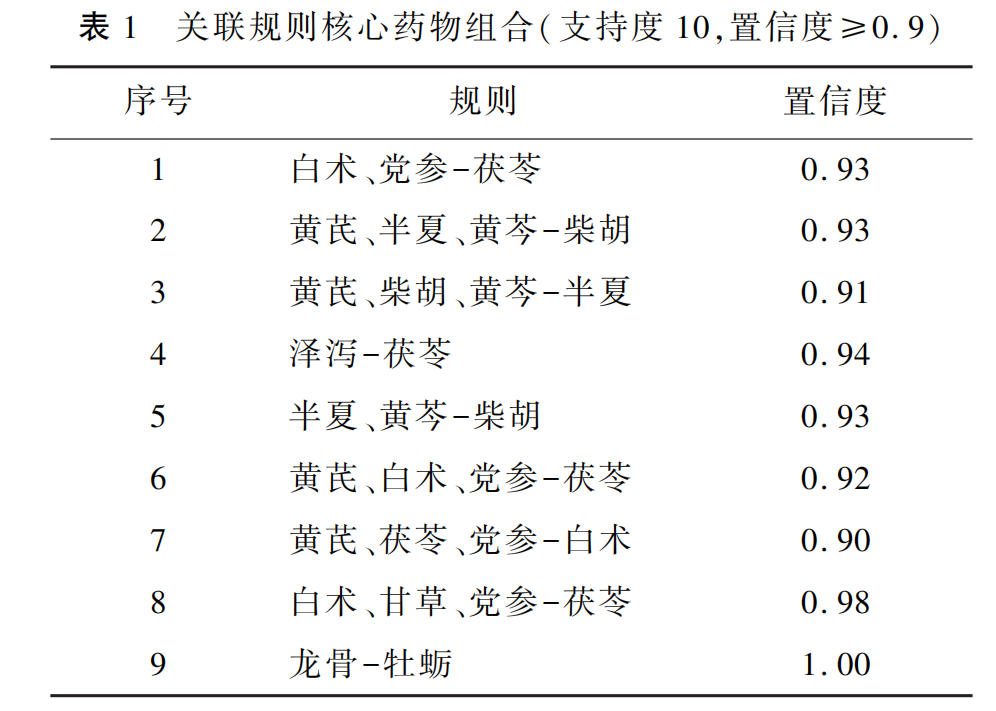

关联规则分析统计方剂中药物组合的出现频次,支持度表示药物组合同时出现的概率,置信度表示前项出现条件下后项出现的概率。笔者对225份处方进行分析,设置支持度个数为10、置信度为0.9,按药物组合频次由高至低排序,得到核心药物组合,包括“白术、党参-茯苓”“黄芪、半夏、黄芩-柴胡”等(如表1);将核心药物组合进行网络化展示,可清晰归纳出刘同坤常用方剂,如四君子汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、黄芪建中汤等。

聚类分析

对使用频次≥40次的21味高频药物进行聚类分析,主要为3类核心方:Ⅰ类,为茯苓、白术、黄芪、甘草、党参;Ⅱ类,为细辛、黄芪、柴胡、附子、甘草;Ⅲ类,为黄芪、白芍、柴胡、茯苓、半夏。聚类分析图采用聚类分析算法与回归模拟展示。

讨论

中医学虽然没有CFS病名,但是其症状与病机可归属于“虚劳”“脾胃内伤”“郁证”等范畴。CFS患者发病多与外感时邪、情志内伤等因素相关,病机特点为本虚标实,病位以脾胃为主,涉及肝、心、肾等多脏。中医药通过调节脏腑功能、平衡气血津液、纠正病理状态,可显著改善CFS患者的疲劳、睡眠障碍、情志异常等症状,提高生活质量。刘同坤在CFS治疗方面经验丰富,系统性总结其用药规律,对完善中医CFS诊疗理论体系具有重要意义。

本研究通过数据挖掘分析225份处方,从用药频次、性味归经及功效等方面总结刘同坤治疗CFS的用药规律。用药频次显示,甘草、黄芪、茯苓、白术等高频药物多为健脾益气之品,体现其对脾胃在CFS发病中关键作用的重视。健脾益气,增强气血生化之源,可以改善疲劳症状。性味归经方面,药味以甘、苦、辛为主,甘能补益和中,苦可降火祛痰,辛能行气活血;药性以温、寒、平为主,分别针对阳虚寒凝、内热阴虚及药性调和;归经广泛涉及脾经、肺经、心经、胃经、肝经、肾经,反映其治疗CFS注重“整体调节、多脏兼顾”的学术思想。功效分析表明,补虚类药物使用频次最高,契合CFS本虚标实的病机特点,同时兼顾解表、利湿、清热等多类药物,体现其辨证论治、全面调理的临床思路。

通过关联规则分析与聚类分析,得出刘同坤常用药物组合如“白术、党参-茯苓”“黄芪、半夏、黄芩-柴胡”等,聚类分析得到3类核心组合。结合其临床经验,可归纳出CFS常用方为四君子汤与柴胡加龙骨牡蛎汤。

在临床中,刘同坤常以四君子汤为基础方进行化裁,该方由人参、白术、茯苓、炙甘草组成,为健脾益气的经典方,主治乏力、食少、腹胀、便溏等脾虚证候,与CFS常见表现相符。《黄帝内经·素问·太阴阳明论篇》载:“脾病而四肢不用何也……脾病不能为胃行其津液,四肢不得禀水谷气,气日以衰,脉道不利,筋骨肌肉,皆无气以生,故不用焉。”四君子汤通过健脾益气,增强运化功能,改善气血生化,从而缓解疲劳。现代研究结果表明,四君子汤具有调节免疫、改善氧化应激及神经内分泌功能等作用,有助于改善CFS症状。针对CFS患者伴情绪急躁、失眠、情志不遂后发病者,刘同坤常选用柴胡加龙骨牡蛎汤化裁。柴胡加龙骨牡蛎汤出自《伤寒论》,主治“伤寒八九日,下之,胸满烦惊,小便不利,谵语,一身尽重,不可转侧者”。

中医认为,肝为罢极之本,主疏泄藏血,情志不遂致肝气郁滞,影响脾土运化,形成肝郁脾虚之证,表现为疲劳、情绪波动、躯体沉重等。柴胡加龙骨牡蛎汤具有调和肝胆、健脾化痰、解郁安神等作用,改善CFS患者疲劳及心理症状。

刘同坤常用黄芪建中汤治疗CFS。黄芪建中汤为桂枝汤倍芍药,再加黄芪组成。《金匮要略·血痹虚劳病篇》记载:“虚劳里急,诸不足,黄芪建中汤主之。”刘同坤认为,桂枝汤可调和营卫、健脾和胃、振奋阳气,加黄芪则增强补气升阳之效,适用于CFS气虚营卫失调之证。现代药理研究结果表示,黄芪具有免疫调节与抗氧化作用,桂枝汤可促进气血运行与脏腑功能恢复,治疗CFS效果显著。

部分CFS患者表现为疲劳乏力、精神不振、畏寒肢冷等阳气不振之象,因病久耗伤阳气,导致新陈代谢减缓。对此,刘同坤常于健脾益气方中合用麻黄附子细辛汤,疗效显著。该方中麻黄辛温透表,附子温经助阳,细辛通达内外,三药合用可温振阳气、强肌增力,改善疲劳症状。

刘同坤认为,CFS属“虚劳”范畴,病机为本虚标实,病位在脾胃,涉及肝、心、肾,治疗重视健脾益气、整体调节。通过对其225份处方分析,从用药频次、性味归经、功效及关联聚类分析可见,其临床常用四君子汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、黄芪建中汤、麻黄附子细辛汤等方剂,疗效显著。

本研究为CFS的中医治疗提供了有益参考,然因样本量有限,结论有待更大的样本研究进一步验证与完善。

(作者供职于濮阳市中医医院)

表格由徐百鸿、郗业奎、罗杨敏绘制