嵌顿型盆腔肿块的切除技巧

河南省肿瘤医院 赵玉洲 文/图

今天我们来探讨一下嵌顿型盆腔肿块的切除技巧。这类肿块顾名思义,因为肿瘤巨大嵌顿在盆腔,几乎无操作空间,手术切除有一定难度,但掌握一定技巧后仍可以顺利切除。

常见类型

一、膀胱肉瘤,较少见,多易切除。

二、子宫、卵巢及直肠肿瘤,切除难度中等。

三、骶前神经鞘瘤、畸胎瘤等,通常切除难度最大。

困难点

一、暴露不佳,操作空间受限。

二、视野不佳,有不少非直视下仅依靠手感的“盲目”操作。

风险点

一、髂血管,尤其是髂外动脉。

二、输尿管及膀胱三角区。

需要重视的点

一、保留直肠时对直肠壁的保护。

二、髂内血管出血量及速度的控制。

手术流程设计

一、充分探查,明确可切除性。对髂血管(尤其是髂总动脉及髂外动脉)、腹主动脉、下腔静脉及手术设计中需要保留的膀胱、输尿管、直肠等组织和脏器的评估。对骶骨、耻骨等骨质的受累情况也要评估。

二、决定切除范围。全盆、前盆、后盆、联合小肠、乙状结肠、输尿管、膀胱、子宫、阴道、直肠、前列腺等的受累及可切除性。

三、手术入路选择(参考前文)。

四、出血量及出血速度的控制和与之相匹配的输血量及速度的控制。

五、反复探查髂血管(尤其是髂总动脉及髂外动脉)及需要保留的输尿管等。

六、复杂而巨大的肿瘤需要多种入路方式联合应用。

七、完全嵌顿型肿瘤实在无法入路的,在避开髂外血管及输尿管(如需要保留)后可用剪刀剪出肿瘤轮廓,也更加实用。

八、标本离体后,如果创面渗血明显,可应用止血纱垫填塞,二次手术时拔除。

手术技巧及入路选择

一、中线入路,沿髂血管分叉的骶前入路分离。

二、闭孔入路,中线入路存在问题时可经侧方入路,倒钩游离骶前。

三、耻骨后入路,如联合膀胱切除,实施耻骨入路最方便。

四、会阴入路,对突入骶前的肿瘤尤其是靠近会阴区的肿瘤,由腹会阴联合入路更实用。

手术的影响因素

一、放疗后的患者髂内血管往往闭合,尤其是骶前静脉丛的出血量几乎为零。

二、如果发生髂内出血,提前结扎一侧髂内血管或预置缝线,必要时随时结扎。

三、输尿管前方是确保游离平面在髂血管平面之上的重要解剖学标志,应重视该标志。

四、经产妇子宫动脉迂曲延长,可达数厘米,游离并向上托起子宫可使之更易于结扎。

五、神经鞘瘤多自一处发出(肿瘤根部),其他周边均为游离状态,可果断沿其包膜游离,最后处理根部。

六、在游离过程中可能会发生不可控的瞬间出血,可果断切下标本后再止血,以便在标本移除后有足够的空间压迫缝合止血。

七、充分考虑到输尿管切除或切断后尿路重建的问题,避免切除过多无法吻合又没有足够的长度自皮肤造瘘。

八、髂外静脉原则上可直接结扎而不再重建,尤其是因肿瘤压迫有过下肢水肿情况的患者;但髂外动脉仍建议切断后进行血管修复或人工血管置换。

九、由于此类患者下肢静脉血栓发生概率较高,无论术前或术后均应重视可能发生下肢血栓,应有针对性地监测并及时处理。 部分病例影像学资料及标本图片

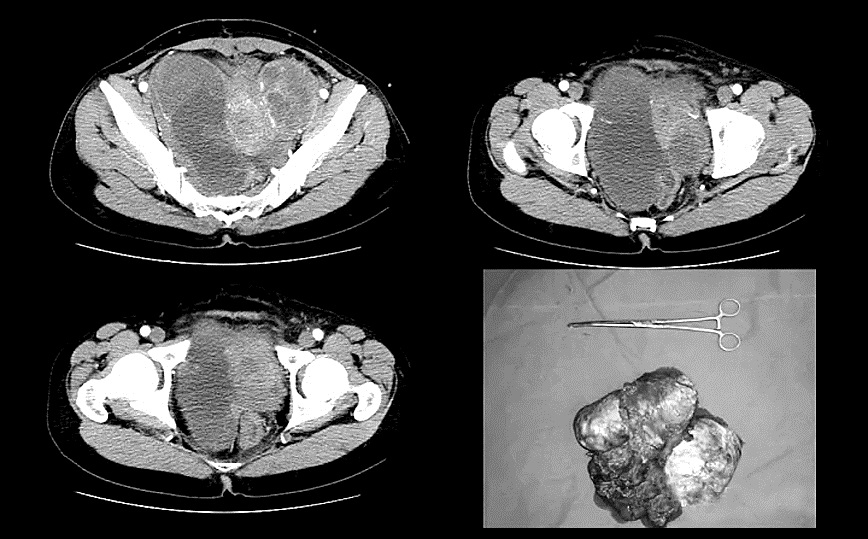

病例1:复发性直肠癌合并卵巢转移

患者因复发性直肠癌在内科治疗4年后盆腔肿瘤进展,出现梗阻症状,经MTD(医学热成像检测)后,决定进行肿瘤切除,术后进行靶向治疗联合化疗。

手术入路:中线入路+闭孔入路+耻骨后入路。

手术方式:全盆腔脏器切除。

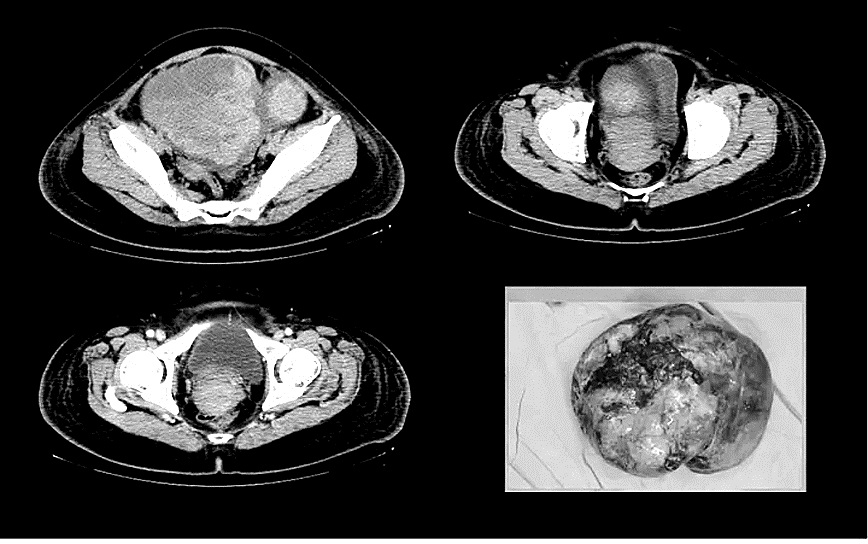

病例2:乙状结肠癌合并卵巢转移

患者化疗后原发灶缩小而转移灶退缩不明显,MTD后决定实施肿瘤切除术,再进行术后化疗。

手术入路:中线入路。

手术方式:盆腔肿块切除+乙状结肠切除;标本仅显示盆腔肿块。

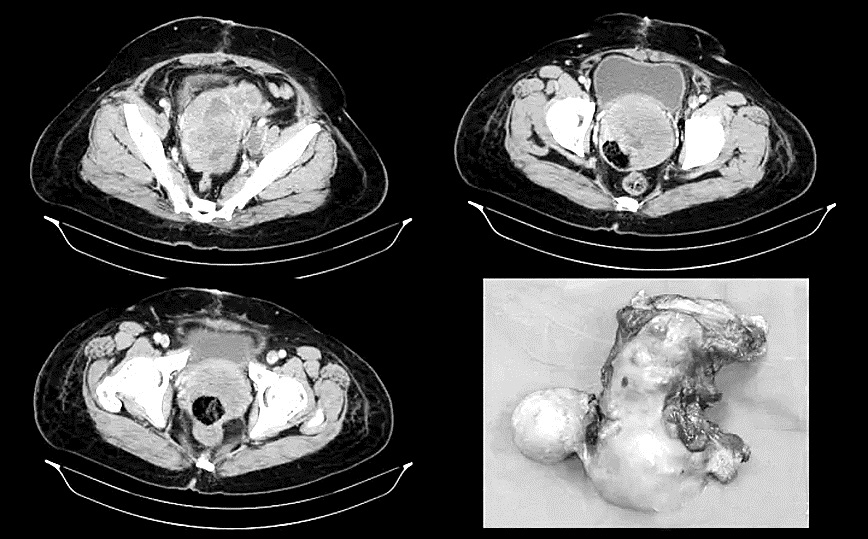

病例3:子宫肉瘤

患者合并阴道持续出血,急诊手术切除。

手术入路:中线入路+闭孔入路。

手术方式:子宫+双附件切除+部分阴道切除。

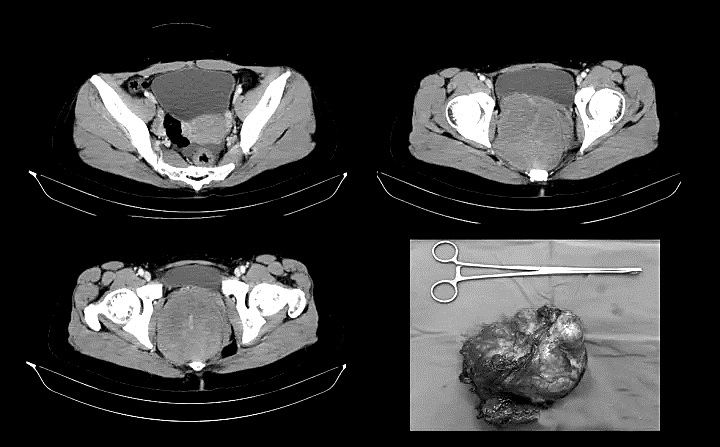

病例4:骶前神经鞘瘤

手术入路:腹会阴联合入路+闭孔入路。

手术方式:骶前肿物切除。

|