寰枢椎融合术 让患者脖子“立”起来

□李 凡 文/图

近日,张女士来到漯河市中心医院脊柱外科就诊。张女士患类风湿关节炎多年,因汽车追尾导致四肢瘫痪。仔细阅读片子之后,接诊医生周鹏认为张女士的情况非常危险,存在寰枢椎脱位,若病情进一步加重,很可能危及生命,需要尽快手术。

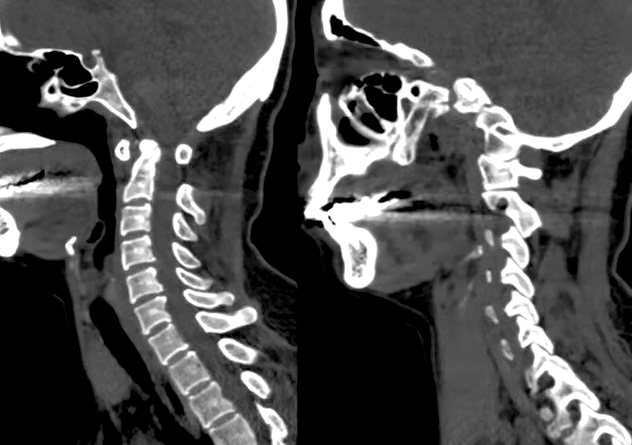

寰枢椎手术在脊柱外科属于高风险手术,术中置钉稍有偏差,就可能出现脊髓、椎动脉的损伤而导致危及患者生命的并发症。脊柱外科主任李玉伟在主持术前疑难病例讨论会时说:“此病人是类风湿关节炎晚期,瘦小体弱,枢椎椎弓根细小,不足3毫米,而且有严重的骨质疏松。在治疗此类合并类风湿关节炎晚期的上颈椎疾病时,因其特殊的解剖结构,若采取反复透视的传统手术方法,不仅会增加感染风险,还会增加对术者的辐射剂量。”

这也使得部分脊柱外科医生不敢轻易对这种有严重骨质疏松、椎动脉骑跨、椎弓根狭小的患者实施上颈椎手术,因为危险又复杂,如同在刀尖上舞蹈。李玉伟团队经过反复探讨后决定,采用3D打印导航模板辅助置钉的方式,实现椎弓根的精准定位,在提高安全性的同时还能降低手术难度。

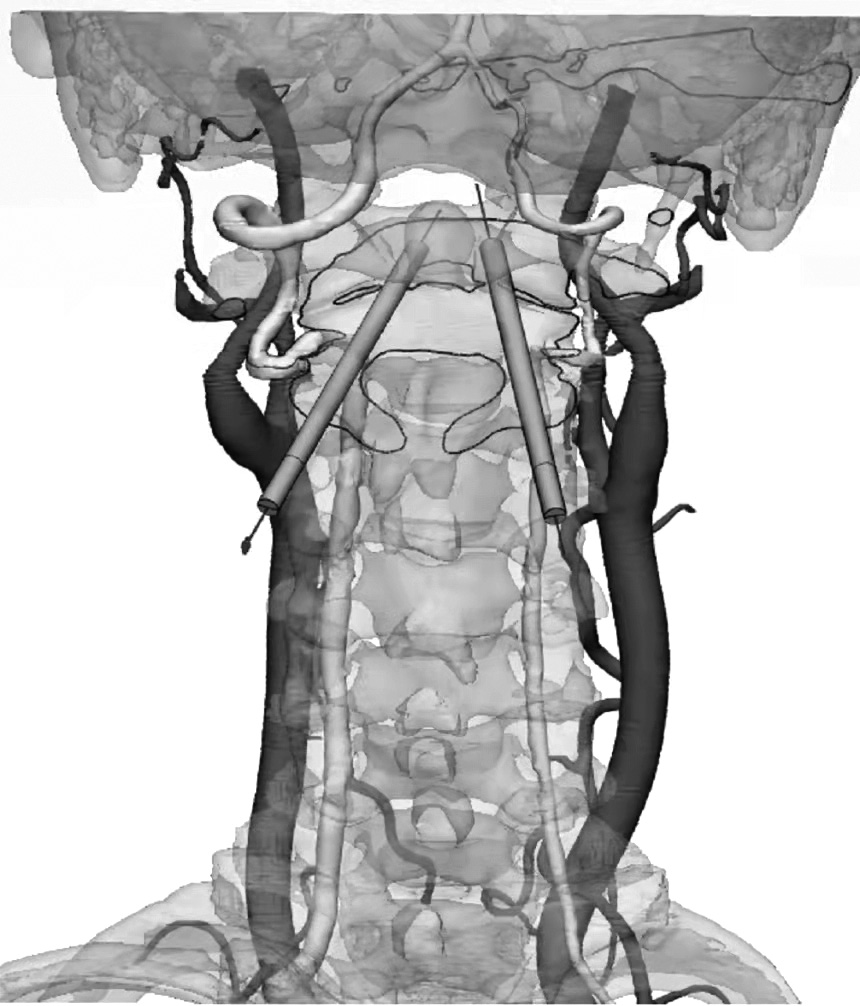

术前,李玉伟通过数字化计算机辅助设计系统重建患者的颈椎病灶,并在软件中反复测量患者的解剖结构,再利用3D打印技术定制与张女士颈椎一模一样的3D打印模型,可以精确地显示重要血管的范围、边界等,最后拟定个体化手术方案。

经过充分的术前准备,李玉伟团队为张女士实施了颈后路寰枢椎融合手术,根据事先设计的手术方案,使用3D打印导向板精准定位螺钉的位置、角度、深度及范围。手术顺利,术中出血量少,不足100毫升。

术后,张女士的寰枢椎复位良好,螺钉固定稳定,未出现任何血管神经损伤,且四肢也恢复了一定功能,脖子能够重新“立”起来了。更让张女士高兴的是,该手术较传统手术相比不仅节省了不少医药费,而且减少了术后并发症。

骨科手术以前主要依靠手术部位的X线片与CT影像作为依据,但是对X线片与CT片的阅读与理解均需要医生有良好的空间想象力。而利用3D打印机打印出患者手术的骨骼模型,使术前的诊断更加精准,帮助医生在手术前清楚地了解患者身体内部的解剖、病理情况,术中再利用3D打印的手术导向板更加精准地辅助医生完成高难度手术,减少手术风险,缩短手术时间等。

据李玉伟介绍,传统颈椎手术创伤大、风险高、手术时间长、出血较多、医疗费用较高等;而采用3D打印导向板技术,术中透视少,手术时间短,置钉精准度高,并且术前可以帮助患者和医务人员更直观地了解病情和手术方案,使患者和医务人员获益良多。

(作者供职于漯河市中心医院)

|