|

|

|

|

|

|

|

| |

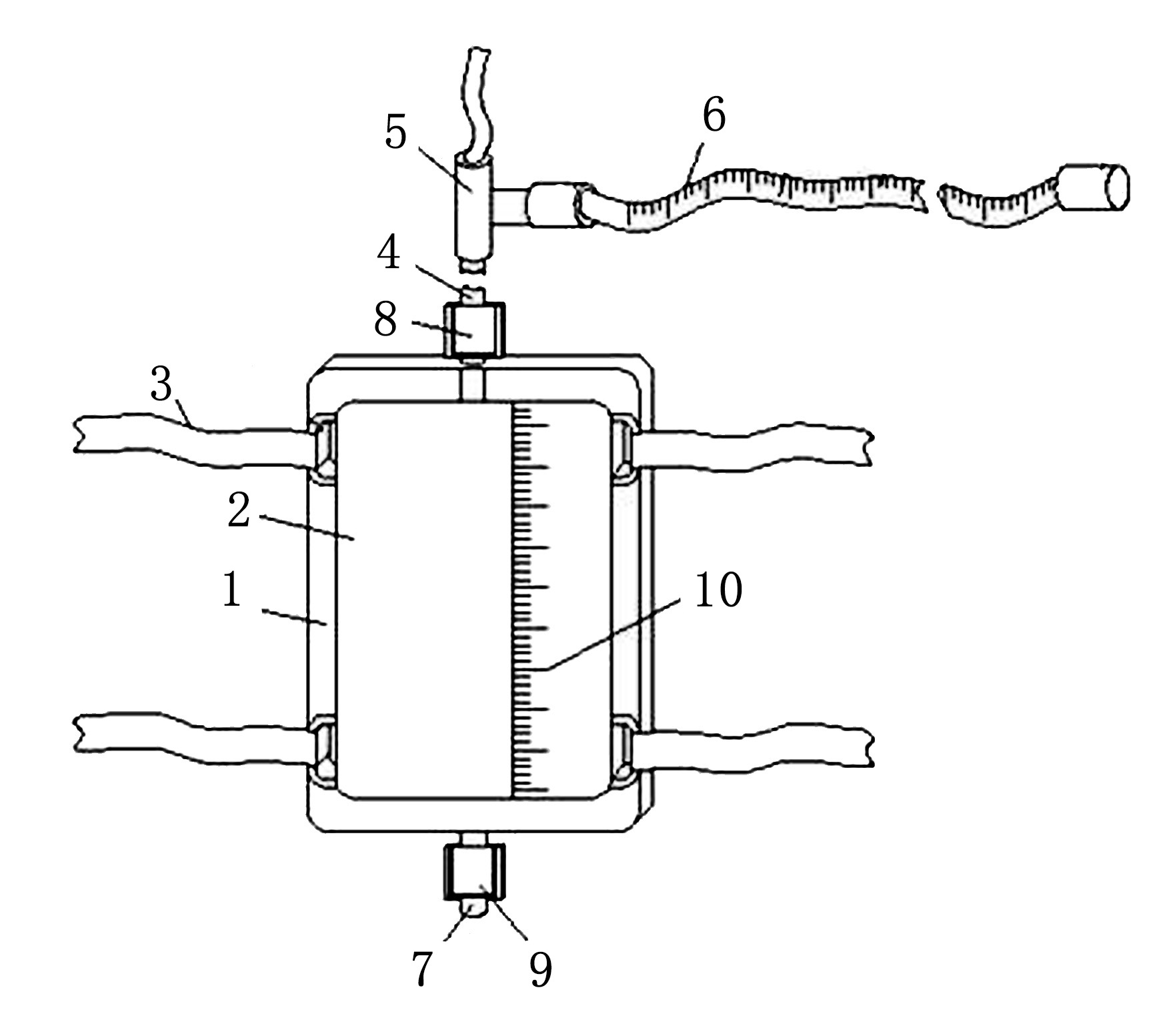

一次性腹内压测定套件 |

| |

□卫晓静 文/图 腹腔内压力(IAP)主要由腹腔内脏器的静水压产生,在正常情况下接近大气压,是临床诊断和治疗疾病的重要生理参数。其持续或反复病理性升高——超过12毫摩尔/升,即定义为腹腔内高压(IAH)。腹内压作为密闭腹腔内的压力,是诊断和治疗IAH及其严重的并发症——腹腔间隔室综合征(ACS)的必要指标和可靠依据。临床许多疾病可导致IAP增高,引发患者不适甚至严重并发症,因此IAP监测很重要,尤其是在重症监护病房(ICU)内应常规进行。持续监测膀胱压力(UBP)是早期发现ACS的“金标准”,因其与IAP具有良好的相关性,是一种实用而简便的定量检测方法。

现有技术问题

当前测量腹腔内压力多采用导尿管外接测压装置,并用物理量尺进行读数。这种方法存在明显的不足,比如测量过程不够便捷,反复断开导尿管连接存在感染隐患,且部分市售测压套件价格昂贵,难以广泛普及。

研究目的

为解决上述问题,本项目旨在设计一种一次性腹腔内压测定套件。

继续选用经导尿管测量的途径,但对其连接导管进行改良。

避免反复断开导尿管带来的感染风险,并整合膀胱冲洗与腹内压测量两种功能。

增加集成的刻度测量装置,减少操作不便。

实现单人操作,确保经济、实用、安全。

设计思路与方案

核心思路是改进现有集尿袋装置。

三通阀设计 在导尿管开口端(患者端)预留三通阀装置(可连接普通输液器)。

带刻度输液线 配备一根带有清晰刻度的专用输液线(测压管),两端带有螺丝固定扣。

多功能集成 该输液线既可用于后续膀胱冲洗,也可直接用于腹内压监测读数,无须额外量尺。

保护架结构 设计保护架,其内部嵌有集尿袋。保护架顶端中部嵌有进尿管(连接患者的导尿管),进尿管靠近端部安装前述三通阀。三通阀外侧一端连接测压组件(带刻度输液线)。保护架底端中部嵌有排尿管。

流量控制 进尿管外侧套接第一止流阀,排尿管外侧套接第二止流阀。

固定装置 保护架外侧安装有固定组件(如绑带、魔术贴、粘连层等),方便将装置固定在患者腿部或衣物上。

创新点与项目用途

便捷测量 解决了传统导尿管外接测压用量尺测量的不便,集成了刻度输液线直接读数。

多功能集成 改进的集尿袋装置兼具膀胱冲洗和腹内压监测功能。

降低感染风险 避免因反复断开导尿管进行测压或冲洗带来的感染隐患。

直观安全 腹内压数值通过刻度线一目了然(特别是红色警示区),实现单人操作,设计注重经济性、实用性和安全性。

对需要留置导尿管的重症患者进行持续或间断的腹腔内压监测。

对需要留置导尿管并进行膀胱冲洗的患者提供一体化解决方案。

便捷、直观地识别IAH风险及危重状态,为临床决策提供依据。

社会效益与经济效益

结构简单,使用方便 降低操作复杂度。

减少感染 避免导尿管反复断开。

功能整合 同时满足膀胱冲洗和IAP监测需求。

直观读数 刻度清晰,压力值一目了然。

单人操作 节省人力。

便携经济 保护架和固定组件(如绑带可重复使用)便于携带,降低成本。

应用广泛 适用于所有留置导尿管且需要膀胱冲洗或腹腔内压监测的患者,临床需求量大,推广前景广阔。

操作及使用方法

妥善连接 将三通阀顶端的接口与患者体内的导尿管妥善连接。

固定装置 撕下保护架外侧粘连层的防粘薄膜,将粘连层粘贴在患者衣物外侧固定。

使用绑带 将绑带一端穿过保护架一侧的固定槽,用魔术贴固定;将绑带另一端穿过保护架另一侧的固定槽,同样用魔术贴固定,将装置稳固绑在患者腿上。

初始测压准备 通过三通阀连接的带刻度输液管(测压管),向管内注入50毫升~100毫升无菌生理盐水(通常使用注射器推注),直至液柱上升至刻度“0”点稳定(参照大气压零点)。

读取IAP 液柱稳定后对应的刻度值即为膀胱压(UBP),近似等于IAP。注意观察是否进入红色警示区。

膀胱冲洗 在装置使用后期需要进行膀胱冲洗时,取下测压管末端的保护帽,通过该管(此时作为冲洗管)向膀胱内注入清洗液。

排空尿液 当集尿袋内尿液过多时,打开排导尿管上的第二止流阀进行排空。

(作者供职于河南省人民医院)

1.保护架

2.集尿袋

3.绑带

4.进尿管

5.三通阀

6.测压组件

7.第一止流阀

8.第二止流阀

9.排尿管

10.刻度线

|

|

|