对一例纵隔肿瘤病例的治疗分析

□薛明强 文/图

近日,河南省胸科医院胸外科收治了一位左侧胸腔占位患者。因为不清楚该占位性病变到底是起源于纵隔还是起源于肺,最后,我们对患者进行剖胸探查,做了相应部位的肿瘤切除术。现在,我根据术中的探查结果并回顾术前的影像学资料,重新分析一下该占位性病变的解剖学归属,以提高术前诊断水平。

病例

患者为男性,26岁,以“体检发现左侧胸腔占位10天”为主诉入院,无特殊不适,既往史、个人史、婚育史、家族史均无特殊情况,查体无明确阳性体征。

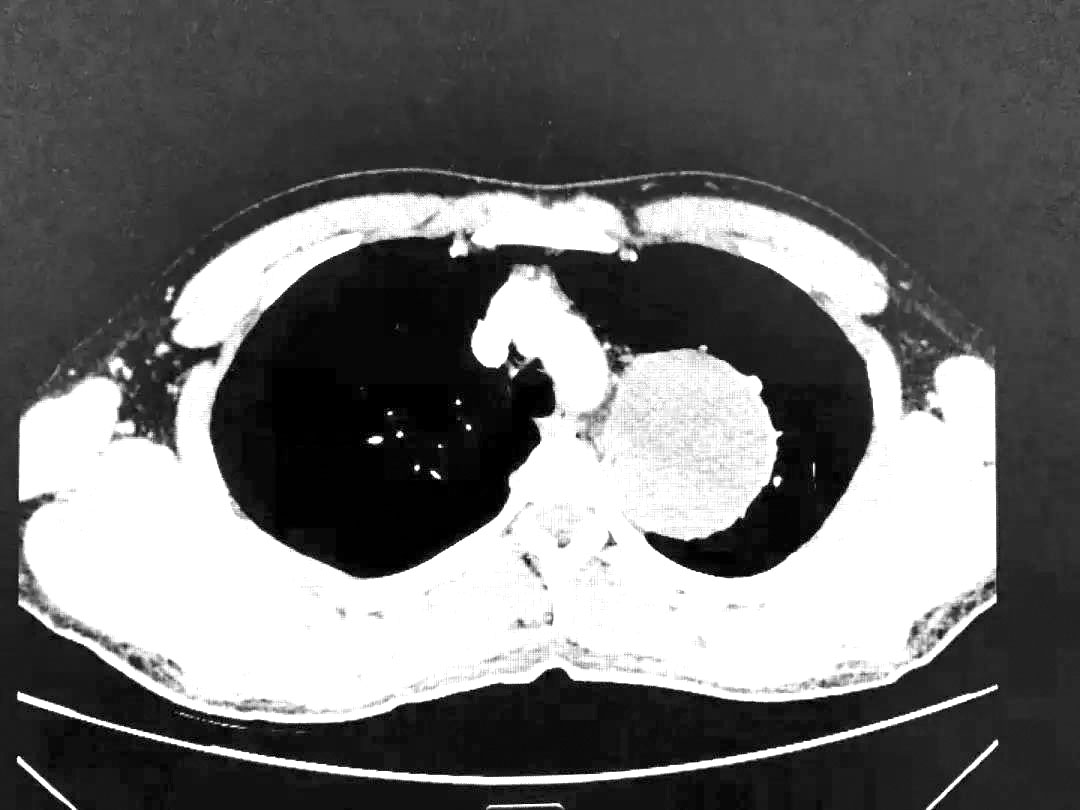

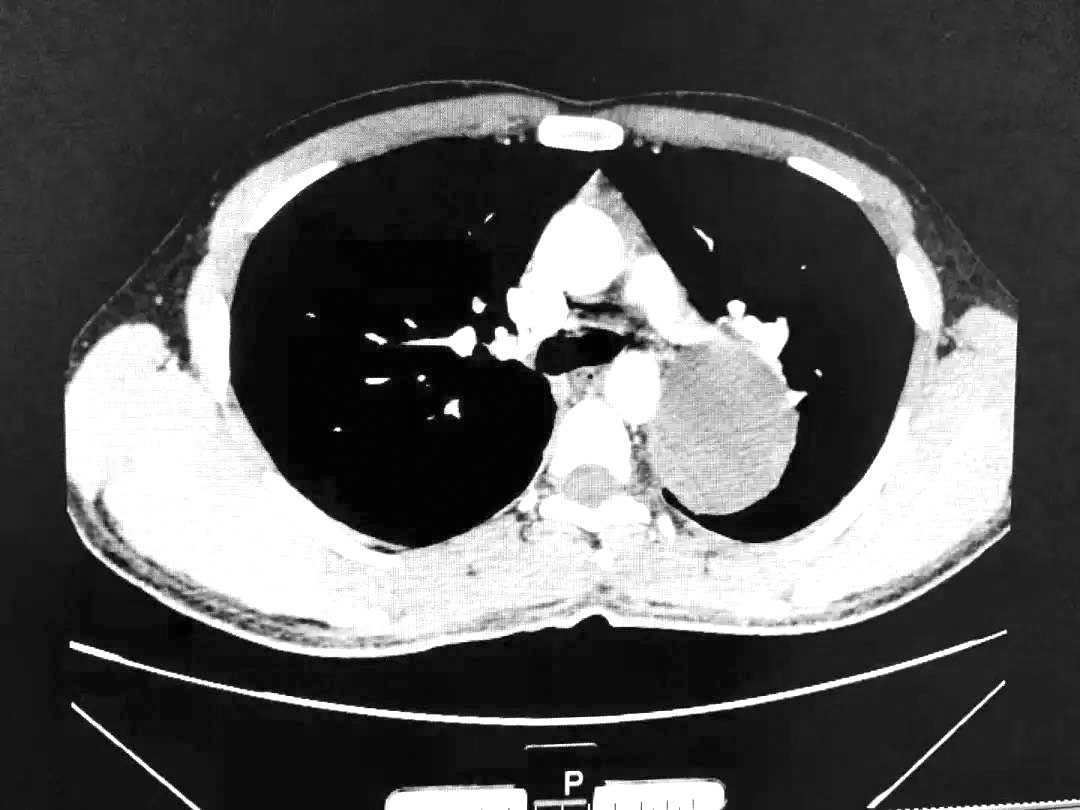

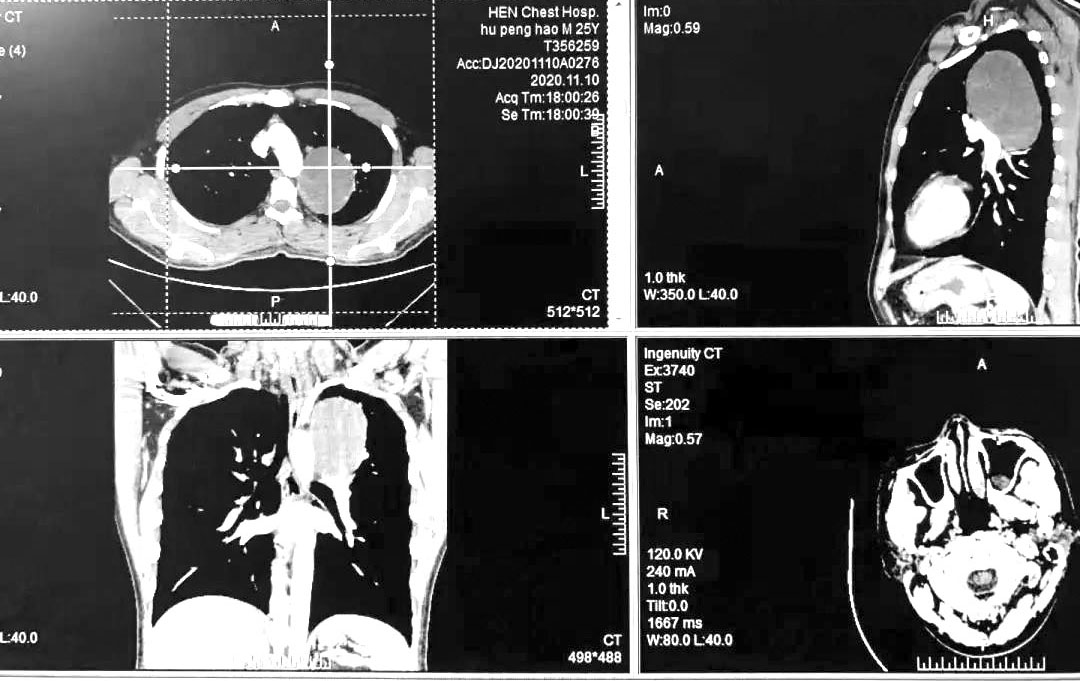

胸部CT检查结果提示:左侧胸腔可见低密度类圆形肿块影,大小约88毫米×57毫米×70毫米,边缘光滑,其内密度均匀,CT值为18HU~27HU(HU为测定人体某一局部组织或器官密度大小的一种计量单位),多期增强扫描未见强化,相邻肺组织血管束因受压发生左移,病变与纵隔胸膜分界欠清,最大层面位于左上肺,纵隔内未见肿大淋巴结。

诊断:左上纵隔旁低密度占位,考虑前肠囊肿可能,神经源性肿瘤不除外。

治疗

术前讨论未能明确肿块确切的解剖学位置,纵隔肿瘤、左上肺占位均有可能。我们于全麻胸腔镜下进行左剖胸探查术,发现肿瘤位于左后上纵隔,左肺上叶尖后段明显受到肿瘤推压,遂在前内侧切开肿瘤周围的纵隔胸膜,钝锐分离结合解剖,找到升主动脉、主动脉弓、左肺动脉、左上肺静脉等重要解剖学标志;在后外侧将左上肺组织钝性分开,前后“会师”于主肺动脉窗内动脉韧带的前内侧,在主肺动脉窗内切断并结扎肿瘤蒂部,移除肿瘤。

术中诊断:纵隔肿瘤。

术后病理诊断:支气管源性囊肿伴异物性肉芽肿反应。

分析

对这位患者,术前需要解决两个重要问题:一是肿瘤的解剖学位置;二是初步判定肿瘤的组织学类型,目的是制定一个相对精确的手术方案。结合患者的影像学资料以及实验室检查结果,我们初步判断该肿瘤为良性病变。但是,术前未能判断出肿瘤确切的解剖学位置,还是术中探查给了答案。现在,我重新复习一下患者术前的影像学资料,用以下几种方法寻找关于纵隔肿瘤的诊断依据。

一、肿瘤与肺组织的关系。仔细阅读患者术前的薄层平扫+增强CT结果,未发现肿瘤与肺脏的动脉、支气管有明确关系,但可见给肿瘤供血的肺静脉。

二、肿瘤与纵隔的关系。薄层增强CT追踪发现,肿瘤表面的胸膜和纵隔胸膜是连续的。换言之,就是肿瘤位于左侧纵隔胸膜之外;同时,发现肿瘤通过一条索与气管、左主支气管拐角处相连(穿过主肺动脉窗)。

三、肿瘤的血供。探寻肿瘤血供的目的是要区分肿瘤是以体循环供血为主还是以肺循环供血为主,通过其血供来反推肿瘤的解剖学位置。如果是体循环供血为主,则肿瘤来源于纵隔的可能性大;如果是以肺循环供血为主,则肿瘤来源于肺的可能性大。

医生追踪肿瘤血供发现,既有体循环供血又有肺循环供血,无法具体判断肿瘤是以体循环供血为主还是以肺循环供血为主。

四、肿瘤中心的位置。从影像学资料上看,该肿瘤的中心位于左上肺,这与真实的结果不符。

上述4种方法是从4种不同的视角进行诊断的,在临床工作中可能还有其他方法。比如,可以利用彩超、平扫+增强磁共振等手段提供诊断依据。但从最终推断的结果来看,没有一种方法是绝对精确的,常常需要多种方法联用,以搜集诊断依据并相互佐证,便于医生进行精确诊断。

(作者供职于河南省胸科医院)   |