□田振宇 文/图

室间隔心肌切除术越来越多地被用于肥厚型梗阻性心肌病(HOCM)。

需要注意的是,对于室间隔心肌切除术导致的医源性室间隔缺损,体外循环脱机后可在超声心动图检查中很快发现,并在同一手术中立即纠正。然而,由于术后室间隔明显变薄,当患者出现新的症状时,可能会因左心室收缩压过高而延迟发生室间隔缺损。这种医源性室间隔缺损的新发室间分流往往会导致心力衰竭。经导管封堵术是一种高风险重复手术的替代方法。文中两个室间隔心肌切除术后延迟发生室间隔缺损患者接受了经导管封堵术。以他们为例,本文讲述一下室间隔心肌切除术后延迟发生室间隔缺损的原因、表现及相关操作。

病例报告一

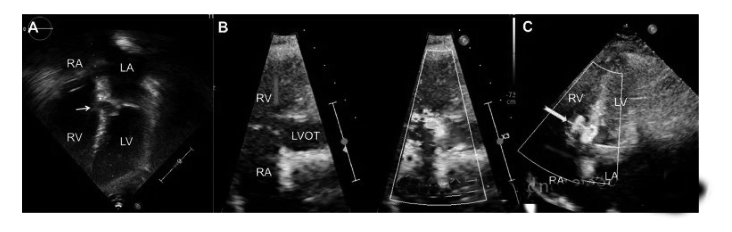

一位48岁的女性患者患有HOCM,伴有严重的二尖瓣反流,接受了室间隔心肌切除术和二尖瓣置换术。术后,她发生了心脏传导阻滞,需要双腔起搏。术后,超声心动图显示室间隔变薄,无残余流出道梯度(图1)。

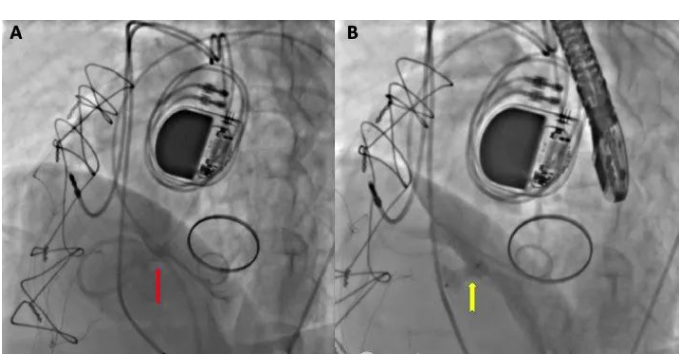

在12个月的随访期间,这位患者的呼吸困难症状和劳力性心悸复发。胸片显示心脏增大,肺血流量增加。超声心动图显示左向右分流,通过一个新发的8毫米主动脉下室间隔缺损与间接Gerbode缺损(左心室-右心房分流)喷射到右心房。肥厚扩张的左心室射血分数正常,无任何流出道梯度。机械二尖瓣假体和起搏器功能较好。对于有明显症状的室间隔缺损需要进行介入治疗,多学科小组会诊后倾向于经导管封堵术。患者的平均肺动脉压轻度升高至26毫米汞柱(1毫米汞柱=133.322帕)。左心室流出道没有梯度。左心室造影显示主动脉瓣下缺损(图2)。对于该缺损,用合适的右冠状动脉导管辅助治疗,后来更换为7F Torqueview鞘(一种医疗器械)。使用10毫米 Amplatzer肌性室间隔封堵器(一种医疗器械),用其将远端椎间盘打开并进入右心室,但它卡住了右心室的起搏导线。小心地将封堵器从起搏导线上移开后,在荧光镜和超声心动图的引导下,将该装置放在缺损处,使近端封堵器紧靠左心室表面。放好该装置后,没有任何残留的流量,包括向右心房喷射。

随访6个月,这位患者在同步心律下无任何血流动力学残留。

病例报告二

一位64岁的女性患者患有HOCM,由于慢性阻塞性肺疾病而对β受体阻滞剂不耐受。她接受了25毫米生物瓣二尖瓣置换等手术。体外循环脱机后,超声心动图显示左心室流出道较宽。术后采用双腔起搏的方法治疗完全性心脏传导阻滞。4个月后,她再次出现症状,并被确诊为一个新发的基底动脉下8毫米室间隔缺损。心导管检查显示轻度肺动脉高压,平均为28毫米汞柱,无残余流出道梯度,肺动脉血氧饱和度上升15%,导致肺循环与体循环血流比值为1.6。用Judkins右冠状动脉导管(一种医疗器械)从左心室逆行插管并更换为7F梭形鞘,用多功能封堵器闭合缺损,不干扰右心室起搏导线。没有剩余流量(图3)。

随访48个月,这位患者无心律失常,无残留室间分流或流出道梯度。

临床讨论

HOCM室间隔心肌切除术有时会并发医源性室间隔缺损。术后心脏传导阻滞的发生是术中深部肌肉切除的一个指标。一些患者的室间隔厚度可能局限于右心室心内膜下的一条薄带。这些患者的术后超声心动图不显示任何室间分流。然而,高左心室收缩压对心肌血流动力学的影响,可能导致室间隔缺损的延迟发生。第一室间隔穿支手术损伤引起的室间隔缺血性损伤也是延迟发生缺损的另一个原因。在临床上,不能耐受新发室间分流,是因为伴有舒张功能不全的肥厚左心室不能适应容量超负荷。采取保守措施、使用利尿剂,以及为了减少后负荷使用血管扩张剂,会影响HOCM患者的血流动力学。再次胸骨切开术可能会增加发生室间隔缺损的风险。室间隔缺损周围易碎的组织造成缝合手术补片困难,导致缺损残留,有时需要体外膜肺氧合,使治疗复杂化。

经导管封堵术可作为重复手术的替代手术。

由于既往有主动脉瓣或三尖瓣手术史,在一些术后患者中,建立动静脉回路以推进经静脉输送鞘,可能具有挑战性。缺损周围心肌的厚度可能会有所不同,以保证具有可变腰围尺寸的设备的设计。尽管肌性室间隔封堵器是常用的,但是对于较大的缺损可采用房间隔封堵术,而对于较厚的室间隔可能需要心肌梗死后封堵器。

房间隔心肌切除术后心脏传导阻滞要进行术后起搏。起搏导线在被送入血管鞘的过程中有发生移位的风险。逆行输送装置可避免发生动静脉回路,减少此类风险。对于第一位患者,在采用逆行入路的方式时,该装置与起搏电极有短暂的相互作用,需要轻柔操作,防止发生电极移位。

(作者供职于河南省胸科医院)

|